édité par la montagne

Dans le sillage des mineurs de Decazeville qui dénonçaient, en 1886, l’inégale distribution du produit national alors que les crédits des exploitants explosaient et que les salaires stagnaient, le mouvement allait toucher de nouveaux bassins miniers. À Champagnac-les-Mines, où l’exploitation minière se situait dans l’étroit peloton des entreprises françaises de plus de 500 salariés, la grève s’étendra de la mi-mai à la mi-août 1895. Le plus long conflit social de l’histoire cantalienne.

L'ancienne Haute-Auvergne portait le nom de son volcan depuis cent ans lorsque le Cantal se réveilla. Des grondements sourds en provenance des galeries souterraines résonnent dans le bassin minier de Champagnac.

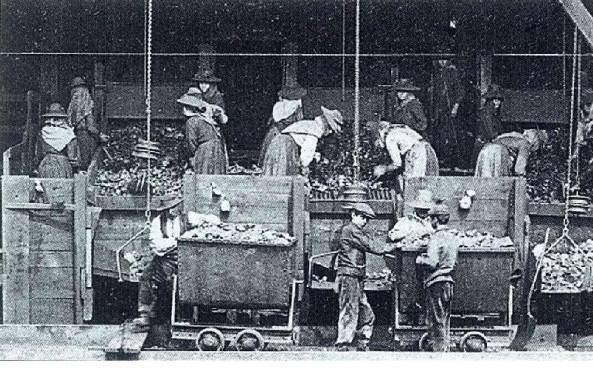

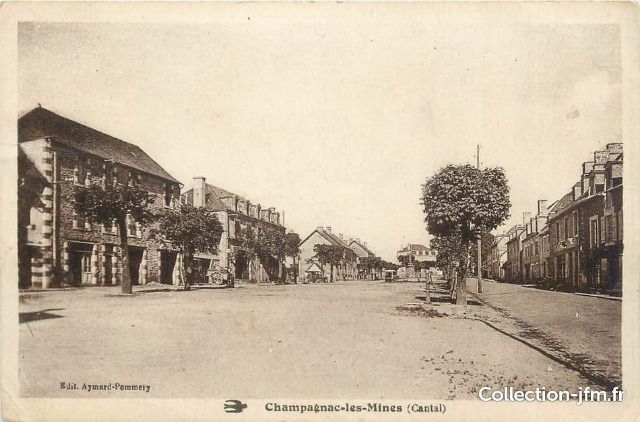

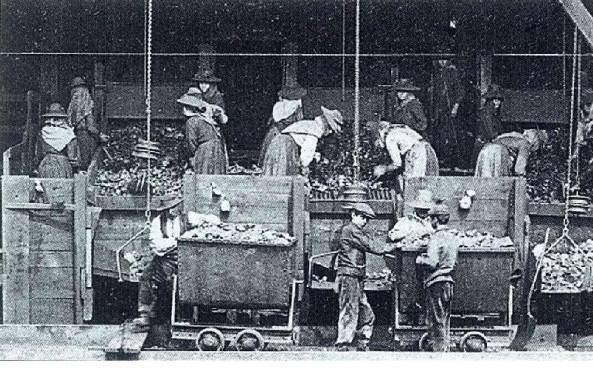

Depuis l'arrivée du chemin de fer en 1882, avec l'ouverture de la ligne Eygurande-Bort-les-Orgues-Largnac, l'activité de la contrée contraste dans le paysage d'un département demeuré profondément rural. L'exploitation houillère étendue sur plus de 700 hectares, comprend 4 puits, 5.715 m de galeries, 9 machines à vapeur, 5 chevaux à l'intérieur et 8 chevaux à l'extérieur.

La formule du bonheur

Au seuil de « La Belle Époque », alors que des conflits sociaux éclatent un peu partout en France, l'effervescence des « gueules noires » de Champagnac est imminente. Le Cantal où, paradoxalement, le fait syndical s'était à peine dessiné, va connaître le plus long conflit social de toute son histoire. La grève, entourée par un mouvement de solidarité d'une ampleur exceptionnelle salué par Jean Jaurès à la une de La Dépêche de Toulouse aura même un écho national.

« De toutes parts, on se rue à la conquête de la formule du bonheur, alors que les questions sociales n'ont jamais été autant en vogue », écrit Alphonse Aymar. L'auteur aurait bien dévolu aux mineurs un rôle beaucoup plus méritoire que de se lancer dans l'aventure de la grève en déchaînant les passions.

« Une bande de misérables sans entrailles et sans foi »

Le gestionnaire du bureau de bienfaisance de la commune, M. de Lhermite, concevait également que les mineurs se résignent facilement au besoin du pain de chaque jour, malgré la souffrance ou la mort. C'est ainsi que depuis son château qui dominait les puits des mines, il admirait les prolétaires aux sentiments généreux : « Il y a encore du ressort dans ces populations, alors qu'elles sont poussées à la révolte par une bande de misérables sans entrailles et sans foi ».

L'essor du syndicat

À l'opposé, le journal Le Progrès du Cantal imaginait quel aurait été l'étonnement des législateurs de 1789 qui avaient rédigé la déclaration des Droits de l'Homme, si on leur avait dit que, cent ans après sous une République, les Droits de l'Homme seraient à ce point bafoués.

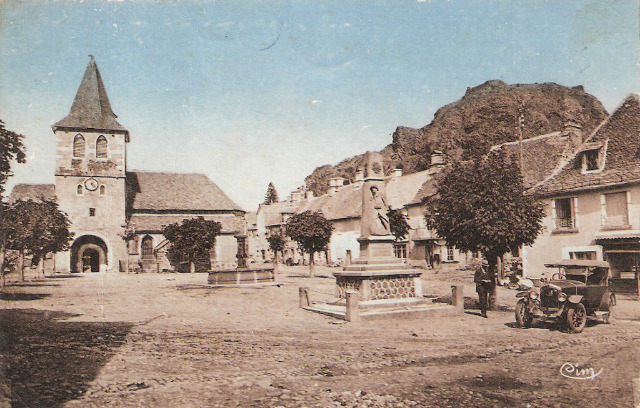

À la fin de l'année 1894 Michel Rondet, secrétaire général de la Fédération des mineurs de France, vient animer une conférence sur la place du marché de Champagnac en présence de 400 mineurs. Plus de la moitié d'entre eux s'inscrivent à l'organisation syndicale. Les élections prochaines des membres de la caisse de secours et de retraite vont constituer un premier test. La liste syndicale obtient une écrasante majorité.

« Le prolétariat du Cantal a l’œil sur nous »

Le syndicat prend vite de l'importance. Les rares partisans du patronat sont furieux. Un groupe d'ouvriers dénonce leur attitude dans la presse locale. Ils traitent de « bande noire » tous ceux qui en font partie.

« Comme s'il y avait une quelconque honte à être noir quand on sort de la mine !, rétorquent les mineurs. N'est-ce pas notre noblesse à nous mineurs, de travailler pour extraire du sol le précieux produit qui devrait nous procurer l'aisance ? S'ils espèrent par là arrêter l'essor du syndicat, ils se trompent, car nous avons décidé d'aller jusqu'au bout ». La décision d'un grand mouvement mûrissait dans les têtes…

Peu avant le 1er mai, au nom de la Chambre syndicale, Cinier lance un appel dans le journal de la Fédération nationale des mineurs pour que le travail soit interrompu aux mines de Champagnac le jour de la Fête internationale du prolétariat. Une première dans le département depuis le premier 1er mai, en 1890. Ce jour-là, L'Avenir du Cantal s'était insurgé contre la revendication des trois-huit, persuadé que « les ouvriers ruraux, honnêtes et intelligents, se moquaient des utopistes ». Les ouvriers cantaliens, dispersés et inorganisés, ne manifestèrent pas. Et le rédacteur de L'Avenir du Cantal est persuadé que cette journée ne laissera aucune trace dans l'histoire.

Circulaire confidentielle

Le 1er mai 1895 annonce une mobilisation exceptionnelle sous l'impulsion du délégué mineur. Le commissaire spécial d'Aurillac relate l'appel paru dans le Rappel social sous le pseudonyme Vindex, que la chambre syndicale fait placarder. Le travail est interrompu le 1 er mai à Champagnac. Une grande réunion est organisée au local habituel, scierie Bonnard et un discours prononcé à propos de la Fête des travailleurs, pour réclamer la journée de 8 heures et la paix universelle. Un cortège se forme pour se rendre au village où une manifestation parcourt les rues.

« Les manifestations devront être dispersées ou réprimées »

« Les travailleurs célébreront dignement la fête internationale du prolétariat », conclut le délégué mineur dans le journal. L'appel de la Chambre syndicale pour que les mineurs s'unissent aux prolétaires du monde entier se veut exemplaire : « Que personne ne manque au rendez-vous en faveur de l'émancipation ouvrière. Le prolétariat du Cantal à l''il sur nous, songeons que nous sommes l'avant-garde du parti socialiste et que rang oblige… »

Le sous-préfet de Mauriac s'adresse au préfet du Cantal, précisant que les ouvriers envisagent de travailler le dimanche suivant à titre de compensation. Une circulaire confidentielle du 24 avril du ministère de l'Intérieur invite le préfet à ne tolérer sous aucun prétexte les manifestations du 1 er mai. « Elles seront rigoureusement interdites, qu'il s'agisse de rassemblements dans la rue ou de marches professionnelles, et devront être dispersées ou réprimées ».

Ce jour-là, à 4 heures du matin, un ruban rouge orné de deux mains entrelacées à la boutonnière, faisant fi de l'interdiction de manifester, les mineurs se réunissent dans les prés et les chemins donnant accès aux galeries avant de former le cortège. Si le lendemain, ils n'ont pas eu à « recourir au drapeau de la grève », et bien que la direction de la mine n'ait pas mis ses menaces à exécution, chacun savait qu'un mouvement important allait se produire.

Serges Mazières

Musé de la mine

Philou

_____

_____ _____

_____