Cartes postales

Modérateur : Equipe du site

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

oAlors, même consigne... attention à vous, on va se préparer pour une période d'apnée cartophile et en demoiselles

Il fait déjà chaud chez vous, ça ne pourra pas etre pire, ...

Faisez bien les fous ! Gaffe à Yogi bear, cachez les pots de miel !

Il fait déjà chaud chez vous, ça ne pourra pas etre pire, ...

Faisez bien les fous ! Gaffe à Yogi bear, cachez les pots de miel !

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

Ca va mieux... un mois sans elles, c'est un mois de misère !

Merci m'sieur !

Bonnes visites chez les ours !

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

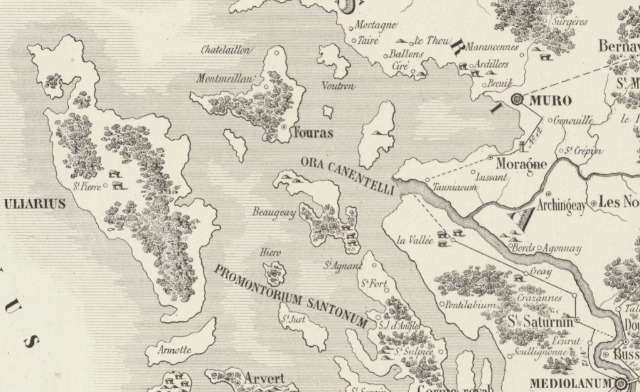

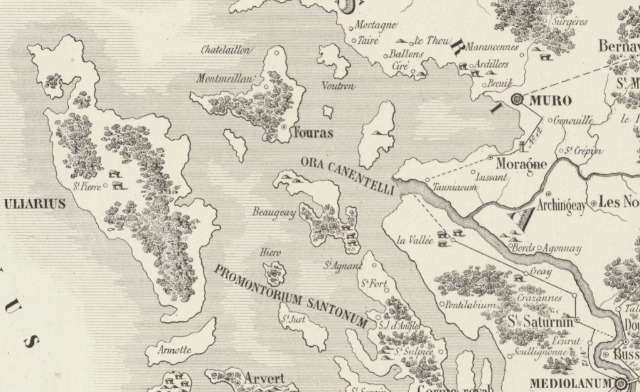

Fouras , Fort Vauban

De César au roi de France

S’il y a bien un fort qu’on remarque en Charente-Maritime, c’est bien celui de Fouras. Celui qu’on appelle aujourd’hui Fort Vauban n’a jamais essayé de se cacher. En même temps, essayer de cacher un bâtiment pareil serait un poil compliqué. Et c’est fait exprès : car son but premier n’est pas de couler des navires, mais de faire peur.

Mais avant, il faut savoir d’où il vient pour comprendre sa taille et son armement démesurés. À l’époque romaine, Fouras se situe sur une île et autour de 58 avant J.-C., une fortification romaine, appelé “château de César”, occupe les lieux. Malheureusement, on ne sait pas où exactement, ce qui explique pourquoi il n’y a pas eu de fouilles archéologiques.

1

On avance dans l’Histoire jusqu’au XIe siècle, date de la construction du donjon qu’on estime entre 1059 et 1070. Il remplace alors une fortification en bois.

Puis au XIIIe siècle, le fort contrôle l’accès à la Charente et taxe les navires. C’est une position stratégique, militairement parlant, mais aussi économiquement. C’est pourquoi le roi Philippe Le Bel l’achète, ce qui le fait passer dans le domaine royal. Il y a donc près de 800 ans, Fouras était une place hautement stratégique.

C’est ce qui explique le nombre incroyable de batailles autour de la ville. Au fil des siècles et de la Guerre de Cent Ans, le fort changera de mains à plusieurs reprises, entre Anglais et Français. Certes, sa position est stratégique pour contrôler l’estuaire, mais aussi pour surveiller les environs. Du haut du donjon, on domine en effet tout le littoral et l’intérieur des terres. Par beau temps, on peut facilement voir jusqu’à 30 kilomètres à la ronde, c’est-à-dire jusqu’à Surgères, La Rochelle et Marennes.

Vauban a failli faire une bourde !

Voilà où on en est quand Louis XIV ordonne la création de l’Arsenal à Rochefort en 1666. Comme ce sera un point sensible, il faut à tout prix le protéger, d’où la construction d’une série de fortifications neuves. Mais à Fouras, on va devoir patienter car le fort est rénové 23 ans plus tard. Et oui : la ville est déjà dotée d’un fort, aussi vieux soit-il. La priorité est de fortifier des zones sans défenses. En attendant, le fort est doté de canons.

En 1689, on attaque enfin la rénovation. Mais contrairement à ce que son nom laisse penser, ce n’est pas Vauban qui s’occupe du fort ! Heureusement pour nous d’ailleurs…

En effet, célèbre architecte militaire est partisan d’une solution radicale : on rase tout et on construit du neuf par-dessus. Ferry, un autre ingénieur militaire, préfère s’appuyer sur le bâti existant pour l’améliorer et le renforcer. C’est grâce à lui que de nombreuses parties historiques nous sont parvenues.

C’est pas (que) de la gonflette !

L’ingénieur décide donc de blinder les parties anciennes du fort. Il renforce les murs du donjon à 3 mètres d’épaisseur pour supporter les canons installés au sommet, et il ajoute un mur de soutien au milieu de la tour. On peut toujours l’observer dans la crypte. Enfin, les remparts et les tours de la cour médiévale haute sont également renforcés.

En 1705, Ferry fait construire un immense casernement sur l’actuel parking. S’il hébergeait la garnison, il servait aussi de rempart pour le donjon car en cas de débarquement, les envahisseurs devaient passer un prmeier pont-levis, puis un second donnant sur la caserne et passer les soldats avant d’atteindre… le troisième pont-levis, dans le rempart médiéval.

Ce système d’obstacles est présent partout dans le fort : les passages sont pensés pour être étroits, afin de cueillir les ennemis par petits groupes ; des murs, escaliers et pont-levis ont pour but de ralentir leur progression ; enfin, des pièges sont installés, notamment une meurtrière en coin, invisible lorsqu’on avance le long des remparts.

Le plus malin des fers à cheval

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lorsque Ferry fait construire une fausse braie tout autour du fort (une seconde ceinture de pierre en bas du fort et qui longe la côte), il se heurte à un problème : la mer. En effet, cette fausse braie est gagnée sur l’océan, mais il est impossible de stabiliser le coin nord-ouest. Vauban, qui revoit alors les plans, décide de rapprocher le rempart du fort, en laissant un étroit passage pour faire circuler les soldats.

Cependant, cet incident va donner lieu à une curiosité assez géniale : le fer à cheval. Pour contrebalancer cette faiblesse dans le rempart, Vauban imagine une petite avancée en demi-cercle dans la fausse braie. De cette façon, on peut y installer plusieurs canons pouvant tirer à 180° en un minimum d’espace. Malin !

fer à cheval fort vauban

Le fer à cheval permet d’installer un maximum de canons en un minimum d’espace

La forteresse pacifiste

Désormais achevé, le fort de Fouras est un véritable mastodonte. Il possède trois niveaux de feu (le donjon, la cour haute et la fausse braie), 50 canons et une garnison de 300 à 600 personnes, tout en couvrant plusieurs centaines de mètres de côte. Sa forme-même évoque celle d’un navire de guerre : la structure en fer à cheval à l’avant en guise de proue ; sa cour médiévale haute en guise de pont supérieur ; son donjon en guise de mât ; ses remparts en guise de pont.

Pourtant, il n’a jamais eu l’occasion de tirer un coup de feu. Même lors des deux attaques de la rade, en 1757 et en 1809, il ne servira pas. Alors a-t-on construit tout ça pour rien ? Oui et non : il n’a jamais eu à tirer sur des ennemis, mais c’était bien le but !

En effet, le rôle du fort Vauban est surtout d’effrayer les adversaires, de par sa taille et son armement. Et on peut dire qu’il a rempli sa mission avec brio puisque si les Anglais n’ont pas tenté d’attaquer Rochefort lors du raid de 1757, voire n’ont pas poussé plus loin leur offensive en 1809, c’est en partie grâce à la présence du fort Vauban.

Philou

De César au roi de France

S’il y a bien un fort qu’on remarque en Charente-Maritime, c’est bien celui de Fouras. Celui qu’on appelle aujourd’hui Fort Vauban n’a jamais essayé de se cacher. En même temps, essayer de cacher un bâtiment pareil serait un poil compliqué. Et c’est fait exprès : car son but premier n’est pas de couler des navires, mais de faire peur.

Mais avant, il faut savoir d’où il vient pour comprendre sa taille et son armement démesurés. À l’époque romaine, Fouras se situe sur une île et autour de 58 avant J.-C., une fortification romaine, appelé “château de César”, occupe les lieux. Malheureusement, on ne sait pas où exactement, ce qui explique pourquoi il n’y a pas eu de fouilles archéologiques.

1

On avance dans l’Histoire jusqu’au XIe siècle, date de la construction du donjon qu’on estime entre 1059 et 1070. Il remplace alors une fortification en bois.

Puis au XIIIe siècle, le fort contrôle l’accès à la Charente et taxe les navires. C’est une position stratégique, militairement parlant, mais aussi économiquement. C’est pourquoi le roi Philippe Le Bel l’achète, ce qui le fait passer dans le domaine royal. Il y a donc près de 800 ans, Fouras était une place hautement stratégique.

C’est ce qui explique le nombre incroyable de batailles autour de la ville. Au fil des siècles et de la Guerre de Cent Ans, le fort changera de mains à plusieurs reprises, entre Anglais et Français. Certes, sa position est stratégique pour contrôler l’estuaire, mais aussi pour surveiller les environs. Du haut du donjon, on domine en effet tout le littoral et l’intérieur des terres. Par beau temps, on peut facilement voir jusqu’à 30 kilomètres à la ronde, c’est-à-dire jusqu’à Surgères, La Rochelle et Marennes.

Vauban a failli faire une bourde !

Voilà où on en est quand Louis XIV ordonne la création de l’Arsenal à Rochefort en 1666. Comme ce sera un point sensible, il faut à tout prix le protéger, d’où la construction d’une série de fortifications neuves. Mais à Fouras, on va devoir patienter car le fort est rénové 23 ans plus tard. Et oui : la ville est déjà dotée d’un fort, aussi vieux soit-il. La priorité est de fortifier des zones sans défenses. En attendant, le fort est doté de canons.

En 1689, on attaque enfin la rénovation. Mais contrairement à ce que son nom laisse penser, ce n’est pas Vauban qui s’occupe du fort ! Heureusement pour nous d’ailleurs…

En effet, célèbre architecte militaire est partisan d’une solution radicale : on rase tout et on construit du neuf par-dessus. Ferry, un autre ingénieur militaire, préfère s’appuyer sur le bâti existant pour l’améliorer et le renforcer. C’est grâce à lui que de nombreuses parties historiques nous sont parvenues.

C’est pas (que) de la gonflette !

L’ingénieur décide donc de blinder les parties anciennes du fort. Il renforce les murs du donjon à 3 mètres d’épaisseur pour supporter les canons installés au sommet, et il ajoute un mur de soutien au milieu de la tour. On peut toujours l’observer dans la crypte. Enfin, les remparts et les tours de la cour médiévale haute sont également renforcés.

En 1705, Ferry fait construire un immense casernement sur l’actuel parking. S’il hébergeait la garnison, il servait aussi de rempart pour le donjon car en cas de débarquement, les envahisseurs devaient passer un prmeier pont-levis, puis un second donnant sur la caserne et passer les soldats avant d’atteindre… le troisième pont-levis, dans le rempart médiéval.

Ce système d’obstacles est présent partout dans le fort : les passages sont pensés pour être étroits, afin de cueillir les ennemis par petits groupes ; des murs, escaliers et pont-levis ont pour but de ralentir leur progression ; enfin, des pièges sont installés, notamment une meurtrière en coin, invisible lorsqu’on avance le long des remparts.

Le plus malin des fers à cheval

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lorsque Ferry fait construire une fausse braie tout autour du fort (une seconde ceinture de pierre en bas du fort et qui longe la côte), il se heurte à un problème : la mer. En effet, cette fausse braie est gagnée sur l’océan, mais il est impossible de stabiliser le coin nord-ouest. Vauban, qui revoit alors les plans, décide de rapprocher le rempart du fort, en laissant un étroit passage pour faire circuler les soldats.

Cependant, cet incident va donner lieu à une curiosité assez géniale : le fer à cheval. Pour contrebalancer cette faiblesse dans le rempart, Vauban imagine une petite avancée en demi-cercle dans la fausse braie. De cette façon, on peut y installer plusieurs canons pouvant tirer à 180° en un minimum d’espace. Malin !

fer à cheval fort vauban

Le fer à cheval permet d’installer un maximum de canons en un minimum d’espace

La forteresse pacifiste

Désormais achevé, le fort de Fouras est un véritable mastodonte. Il possède trois niveaux de feu (le donjon, la cour haute et la fausse braie), 50 canons et une garnison de 300 à 600 personnes, tout en couvrant plusieurs centaines de mètres de côte. Sa forme-même évoque celle d’un navire de guerre : la structure en fer à cheval à l’avant en guise de proue ; sa cour médiévale haute en guise de pont supérieur ; son donjon en guise de mât ; ses remparts en guise de pont.

Pourtant, il n’a jamais eu l’occasion de tirer un coup de feu. Même lors des deux attaques de la rade, en 1757 et en 1809, il ne servira pas. Alors a-t-on construit tout ça pour rien ? Oui et non : il n’a jamais eu à tirer sur des ennemis, mais c’était bien le but !

En effet, le rôle du fort Vauban est surtout d’effrayer les adversaires, de par sa taille et son armement. Et on peut dire qu’il a rempli sa mission avec brio puisque si les Anglais n’ont pas tenté d’attaquer Rochefort lors du raid de 1757, voire n’ont pas poussé plus loin leur offensive en 1809, c’est en partie grâce à la présence du fort Vauban.

Philou

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

Toute ville assiégée par Vauban, ville prise, Toute ville défendue par Vauban, ville imprenable. !

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) est le plus connu des ingénieurs militaires français. À partir de 1678, date à laquelle il devient commissaire général des Fortifications, Vauban contrôle, contresigne et arrête tous les projets de fortifications du royaume.

En 2008, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a choisi de distinguer l’ensemble de de l’œuvre de Vauban à travers 12 de ses réalisations en France : chaque site fortifié présente ainsi une facette de l’œuvre de Vauban, complémentaire des autres. En Bretagne, si une vingtaine de sites porte l’empreinte du célèbre ingénieur militaire, c’est la Tour Vauban de Camaret qui a été choisie en tant que prototype du « fort à la mer, à batterie basse et tour de gorge ». Ce site a de plus été le théâtre de la bataille de 1694, où une attaque anglo-hollandaise a été repoussée.

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) est le plus connu des ingénieurs militaires français. À partir de 1678, date à laquelle il devient commissaire général des Fortifications, Vauban contrôle, contresigne et arrête tous les projets de fortifications du royaume.

En 2008, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a choisi de distinguer l’ensemble de de l’œuvre de Vauban à travers 12 de ses réalisations en France : chaque site fortifié présente ainsi une facette de l’œuvre de Vauban, complémentaire des autres. En Bretagne, si une vingtaine de sites porte l’empreinte du célèbre ingénieur militaire, c’est la Tour Vauban de Camaret qui a été choisie en tant que prototype du « fort à la mer, à batterie basse et tour de gorge ». Ce site a de plus été le théâtre de la bataille de 1694, où une attaque anglo-hollandaise a été repoussée.

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

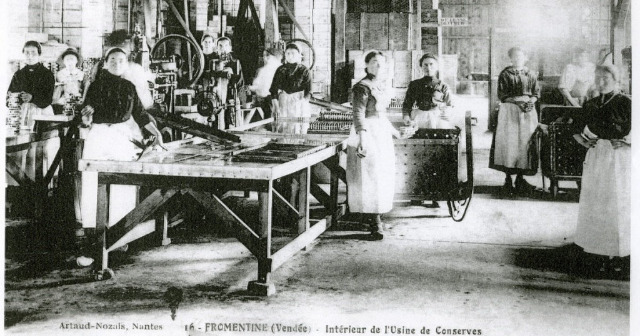

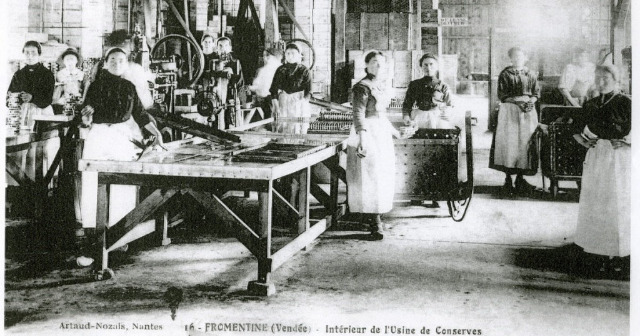

Le lieu dit « Fromentine » appartient à la commune de la Barre de Monts, il constitue l’une de ses façades maritimes.

Son nom résulte du mot « froment » : un blé rouge d’excellente qualité cultivé autrefois à Barbâtre et à Fromentine pour être ensuite exporté.

Du moyen âge au milieu du 19ème siècle, La Barre de Monts est un important port d’expédition de sel et de céréales, qui fournit le commerce hanséatique ainsi que les villes de Nantes et Bordeaux.

Après avoir été situé au Port de la Cahouette à la frontière avec Beauvoir-sur-Mer, le port se situait au Port du Pont Neuf, autrement appelé Port du Quai. Les cales, comme une partie des quais, sont construites avec les galets provenant du délestage des navires venant chercher leurs cargaisons.

Bien que la commune de la Barre de Monts soit le lieu d’accostage des transports maritimes avec les îles d’Yeu et de Noirmoutier depuis des décennies, la construction d’un embarcadère à Fromentine date seulement de 1869.

Depuis 1971, date de la mise en service du Pont de Noirmoutier, la commune accueille uniquement les liaisons maritimes à destination de l’Ile d’Yeu.

A Fromentine, près de l’emplacement de l’actuelle école de voile, le bord de mer a longtemps été occupé par une conserverie qui produisait notamment les sardines Levesque. Les salariés réguliers y étaient appuyés pendant la saison par des travailleuses bretonnes venues principalement de Camors dans le Morbihan. Certaines se sont par la suite mariées sur la commune. Ouverte en 1907, l’usine a fermé ses portes en 1968. Plusieurs centaines d’emplois furent perdus et le bâtiment fut détruit en 1976. La mémoire de cette industrie côtière est cependant restée vivante et a fait l’objet d’un livre édité par la commune en lien avec l’OPCI en 2018. Ce dernier, accompagné d’un DVD regroupant témoignages oraux et chansons de travail, est en vente à la médiathèque.

La conserverie

Philou

Son nom résulte du mot « froment » : un blé rouge d’excellente qualité cultivé autrefois à Barbâtre et à Fromentine pour être ensuite exporté.

Du moyen âge au milieu du 19ème siècle, La Barre de Monts est un important port d’expédition de sel et de céréales, qui fournit le commerce hanséatique ainsi que les villes de Nantes et Bordeaux.

Après avoir été situé au Port de la Cahouette à la frontière avec Beauvoir-sur-Mer, le port se situait au Port du Pont Neuf, autrement appelé Port du Quai. Les cales, comme une partie des quais, sont construites avec les galets provenant du délestage des navires venant chercher leurs cargaisons.

Bien que la commune de la Barre de Monts soit le lieu d’accostage des transports maritimes avec les îles d’Yeu et de Noirmoutier depuis des décennies, la construction d’un embarcadère à Fromentine date seulement de 1869.

Depuis 1971, date de la mise en service du Pont de Noirmoutier, la commune accueille uniquement les liaisons maritimes à destination de l’Ile d’Yeu.

A Fromentine, près de l’emplacement de l’actuelle école de voile, le bord de mer a longtemps été occupé par une conserverie qui produisait notamment les sardines Levesque. Les salariés réguliers y étaient appuyés pendant la saison par des travailleuses bretonnes venues principalement de Camors dans le Morbihan. Certaines se sont par la suite mariées sur la commune. Ouverte en 1907, l’usine a fermé ses portes en 1968. Plusieurs centaines d’emplois furent perdus et le bâtiment fut détruit en 1976. La mémoire de cette industrie côtière est cependant restée vivante et a fait l’objet d’un livre édité par la commune en lien avec l’OPCI en 2018. Ce dernier, accompagné d’un DVD regroupant témoignages oraux et chansons de travail, est en vente à la médiathèque.

La conserverie

Philou

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

tiens... miss 14 jullet ! Les Bretonnes de la conserverie sont autrement couvertes... costume traditionnel il me semble, fermé jusqu'au col et tablier de travail blanc ( ? )... elles ne devaient pas avoir froid l'été, sous les toitures du bâtiment !

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

Un qui suitHector a écrit : 02 août 2020, 12:55 tiens... miss 14 jullet ! Les Bretonnes de la conserverie sont autrement couvertes... costume traditionnel il me semble, fermé jusqu'au col et tablier de travail blanc ( ? )... elles ne devaient pas avoir froid l'été, sous les toitures du bâtiment !

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

Salut Philou ! un peu que je suis, c'est même la première publication que je regarde !... çà me mets de bonne humeur pour la journée, et c'est vraiment utile, la vie n'est pas tendre en ce moment !

là, je sors de chez un spécialiste Bosch, un garage qui était une référence en matière de boulot soigné..., était... ils ont branché leur valise spéciale airbags sur mon char... airbag conducteur ne répond pas et centrale avec une "panne inconnue"... "c'est que c'est pas tout jeune ce modèle ! " pour le CT, y'a rien de fait dans ces conditions !

Alors tu vois, la carte postale du matin - entrain est indispensable !

Mes hommages à Lili !

là, je sors de chez un spécialiste Bosch, un garage qui était une référence en matière de boulot soigné..., était... ils ont branché leur valise spéciale airbags sur mon char... airbag conducteur ne répond pas et centrale avec une "panne inconnue"... "c'est que c'est pas tout jeune ce modèle ! " pour le CT, y'a rien de fait dans ces conditions !

Alors tu vois, la carte postale du matin - entrain est indispensable !

Mes hommages à Lili !

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

Oui! sont capricieuses ces bêtes.

J' ai eu ce problème pendant pas mal de temps, lorsque je chargeais la batterie à fond tout rentrait dans l' ordre.

En ce moment de temps en temps il me fait

après le OK et mise en route: l' icône batterie suivi du défaut électronique .

J' attends un peu tout disparait, puis le carré rouge s'allume au ralenti, j' accélère un peu cela s' éteint, je relâche ça se rallume

Pourtant la batterie est bien chargée .

Le truc bizarre cela ne le fait pas toujours

des fois pendant une semaine tout est OK

des fois pendant une semaine tout est OK

J' ai quand même contrôlé l' huile, l'eau .

Je cherche plus à comprendre

J' ai eu ce problème pendant pas mal de temps, lorsque je chargeais la batterie à fond tout rentrait dans l' ordre.

En ce moment de temps en temps il me fait

après le OK et mise en route: l' icône batterie suivi du défaut électronique .

J' attends un peu tout disparait, puis le carré rouge s'allume au ralenti, j' accélère un peu cela s' éteint, je relâche ça se rallume

Pourtant la batterie est bien chargée .

Le truc bizarre cela ne le fait pas toujours

J' ai quand même contrôlé l' huile, l'eau .

Je cherche plus à comprendre

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

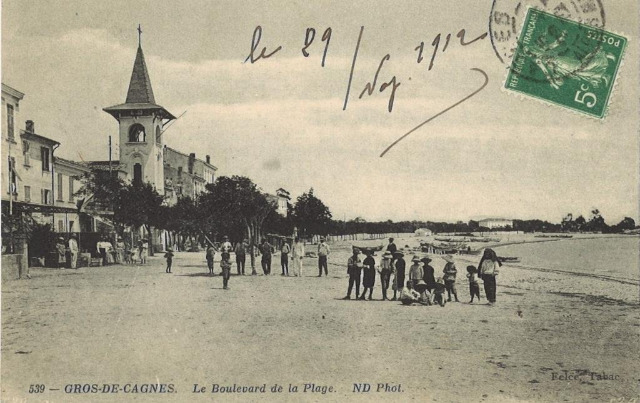

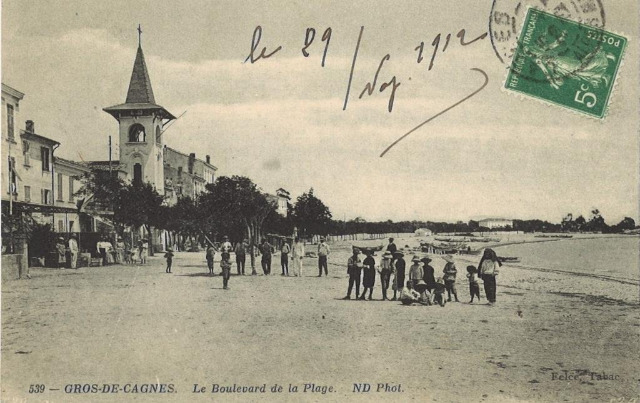

Histoire

Au lendemain de la révolution française...

Le Cros-de-Cagnes n'est alors que marécages et galets jusqu'au parvis de l'actuelle Chapelle, avec quelques cabanons isolés abritant des familles de pêcheurs originaires de Menton.Ces pêcheurs professionnels viennent au Cros-de-Cagnes 2 fois par an pour les qualités de ce lieu très poissonneux (lieu de passage du poisson bleu) et bien abrité ("Cros" signifie d'ailleurs "creux").

Très vite, ils décident de s'installer définitivement sur ces rivages protégés, alors imités par de jeunes Cagnois choisissant de délaisser leurs métiers (agriculteurs ou commerçants) pour devenir pêcheurs. La pêche devient un enjeu économique et les quelques bateaux deviennent rapidement insuffisants. Il faut une flottille de pointus... et c'est ainsi que 6 charpentiers venus de Gènes et de Naples assurent la fabrication des "pointus".

En 1866, le village du Cros-de-Cagnes est mis sous la protection de Saint-Pierre, patron de l'abondance et la Chapelle est édifiée par les pêcheurs avec en son sommet un petit campanile.

Au début du XXe siècle...

Le Cros-de-Cagnes commence à devenir une petite agglomération avec sa mairie annexe, ses maisons de pêcheurs aux volets bleus (datant de 1928) alignées en enfilade rue des villas fleuries.

Généralement, les pêcheurs possèdent aussi un petit lopin de terre, permettant de cultiver des légumes pour leurs besoins familiaux.

L'école fut construite en 1872, suivie d'un atelier de salaison au passage des ateliers (1880), d'une boulangerie place des Dardanelles, d'une épicerie et d'un coiffeur, d'une prud'homie en 1900.

Entre 1920 et 1930, la pêche est à son apogée au Cros-de-Cagnes avec une centaine de bateaux et environ 200 pêcheurs faisant vivre un millier de personnes.

En 1939, un port-abri est construit, rapidement obstrué par des graviers et des galets amenés par les courants ligures.

En 1960, un épi en enrochement est réalisé, permettant ainsi au port d'accueillir des bateaux de plaisance (37 anneaux) et l'ensemble de la flottille de pêche du Cros-de-Cagnes.

Il ne faut pas oublier que le Cros-de-Cagnes est aussi la plus ancienne station de sauvetage en mer de la Côte d'Azur.

De nos jours...

Malgré les évolutions, " l'esprit village " subsiste au Cros-de-Cagnes qui a su conserver son port de pêche et ses traditions.

Aujourd'hui, le Cros-de-Cagnes est un mélange de traditions et de modernité juxtaposées où petit port et Chapelle des pêcheurs aux tons ocres côtoient loisirs nautiques praticables toute l'année, restaurants de plages et activités commerçantes dynamiques.

Soleil, glisse et émotions fortes sont au rendez-vous du plan d'eau du Cros-de-Cagnes, devenu célèbre pour sa nouvelle Promenade de la Plage inaugurée en 2007.

Il n' y avait pas l' horloge

https://www.youtube.com/watch?v=5kP_1yEhW8o

Philou

Au lendemain de la révolution française...

Le Cros-de-Cagnes n'est alors que marécages et galets jusqu'au parvis de l'actuelle Chapelle, avec quelques cabanons isolés abritant des familles de pêcheurs originaires de Menton.Ces pêcheurs professionnels viennent au Cros-de-Cagnes 2 fois par an pour les qualités de ce lieu très poissonneux (lieu de passage du poisson bleu) et bien abrité ("Cros" signifie d'ailleurs "creux").

Très vite, ils décident de s'installer définitivement sur ces rivages protégés, alors imités par de jeunes Cagnois choisissant de délaisser leurs métiers (agriculteurs ou commerçants) pour devenir pêcheurs. La pêche devient un enjeu économique et les quelques bateaux deviennent rapidement insuffisants. Il faut une flottille de pointus... et c'est ainsi que 6 charpentiers venus de Gènes et de Naples assurent la fabrication des "pointus".

En 1866, le village du Cros-de-Cagnes est mis sous la protection de Saint-Pierre, patron de l'abondance et la Chapelle est édifiée par les pêcheurs avec en son sommet un petit campanile.

Au début du XXe siècle...

Le Cros-de-Cagnes commence à devenir une petite agglomération avec sa mairie annexe, ses maisons de pêcheurs aux volets bleus (datant de 1928) alignées en enfilade rue des villas fleuries.

Généralement, les pêcheurs possèdent aussi un petit lopin de terre, permettant de cultiver des légumes pour leurs besoins familiaux.

L'école fut construite en 1872, suivie d'un atelier de salaison au passage des ateliers (1880), d'une boulangerie place des Dardanelles, d'une épicerie et d'un coiffeur, d'une prud'homie en 1900.

Entre 1920 et 1930, la pêche est à son apogée au Cros-de-Cagnes avec une centaine de bateaux et environ 200 pêcheurs faisant vivre un millier de personnes.

En 1939, un port-abri est construit, rapidement obstrué par des graviers et des galets amenés par les courants ligures.

En 1960, un épi en enrochement est réalisé, permettant ainsi au port d'accueillir des bateaux de plaisance (37 anneaux) et l'ensemble de la flottille de pêche du Cros-de-Cagnes.

Il ne faut pas oublier que le Cros-de-Cagnes est aussi la plus ancienne station de sauvetage en mer de la Côte d'Azur.

De nos jours...

Malgré les évolutions, " l'esprit village " subsiste au Cros-de-Cagnes qui a su conserver son port de pêche et ses traditions.

Aujourd'hui, le Cros-de-Cagnes est un mélange de traditions et de modernité juxtaposées où petit port et Chapelle des pêcheurs aux tons ocres côtoient loisirs nautiques praticables toute l'année, restaurants de plages et activités commerçantes dynamiques.

Soleil, glisse et émotions fortes sont au rendez-vous du plan d'eau du Cros-de-Cagnes, devenu célèbre pour sa nouvelle Promenade de la Plage inaugurée en 2007.

Il n' y avait pas l' horloge

https://www.youtube.com/watch?v=5kP_1yEhW8o

Philou

- moulino51

- Fou (folle) du volant

- Messages : 2993

- Enregistré le : 10 août 2014, 02:33

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- : : :

- Localisation : Région de Reims

- Contact :

Re: Cartes postales

Bonjour a tous et a toutes,

Ce sujet "Cartes Postales" était mon rayon de soleil du matin.

D'ailleurs, je viens de lire les sept pages en retard

Merci

Bises a tous

Gé

Question santé, j'ai du me déconnecter des forums ou je ne suis ni modo ni adminMiharu59 a écrit : 06 juin 2020, 20:33 Bonjour les amis je le dis ici comme tout le monde passe dans le coin, Moulino51 (Gérard) vous passe le bonjour, et vous fait part de ses amitiés .

Ce sujet "Cartes Postales" était mon rayon de soleil du matin.

D'ailleurs, je viens de lire les sept pages en retard

Merci

Bises a tous

Gé

Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route mais ne sert pas souvent

Clio électrique 1998 (vendue) remplacée par une VW e-UP 2.0 (une petite bombe )

)

"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"

Clio électrique 1998 (vendue) remplacée par une VW e-UP 2.0 (une petite bombe

"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"

- Miharu59

- Fou (folle) du volant

- Messages : 5712

- Enregistré le : 10 avr. 2018, 23:32

- : : :

- Modèle : [Autre]

- Finition : Initiale

- Année : 2017

- : : :

- 2ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]

- finition : Initiale

- Année : 2002

- : : :

- 3ème modèle : [Grand Espace III V6-24]

- Finition : RXT

- Année : 2000

- Localisation : Nord 59

Re: Cartes postales

Bonjour moulino, le retourmoulino51 a écrit : 03 août 2020, 14:45 Bonjour a tous et a toutes,

Question santé, j'ai du me déconnecter des forums ou je ne suis ni modo ni adminMiharu59 a écrit : 06 juin 2020, 20:33 Bonjour les amis je le dis ici comme tout le monde passe dans le coin, Moulino51 (Gérard) vous passe le bonjour, et vous fait part de ses amitiés .

Ce sujet "Cartes Postales" était mon rayon de soleil du matin.

D'ailleurs, je viens de lire les sept pages en retard

Merci

Bises a tous

Gé

Mes véhicules

R25 phase 2 année 1989 bacarat 156cv 2.8i v6 53.000km

Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km

Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km

Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km

Grand Espace III RXT 3.0 V6 24v 2000 297.000km

tribute to Ozzy Osbourne may he rest in peace, thank you for everything, Ozzy forever

R25 phase 2 année 1989 bacarat 156cv 2.8i v6 53.000km

Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km

Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km

Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km

Grand Espace III RXT 3.0 V6 24v 2000 297.000km

tribute to Ozzy Osbourne may he rest in peace, thank you for everything, Ozzy forever

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

Merci pour ton commentaire, cela fait plaisir d' avoir des retours, car pas toujours facile les recherchesmoulino51 a écrit : 03 août 2020, 14:45 Bonjour a tous et a toutes,

Question santé, j'ai du me déconnecter des forums ou je ne suis ni modo ni admin

Ce sujet "Cartes Postales" était mon rayon de soleil du matin.

D'ailleurs, je viens de lire les sept pages en retard

Merci

Bises a tous

Gé

Bon rétablissement

Philou

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

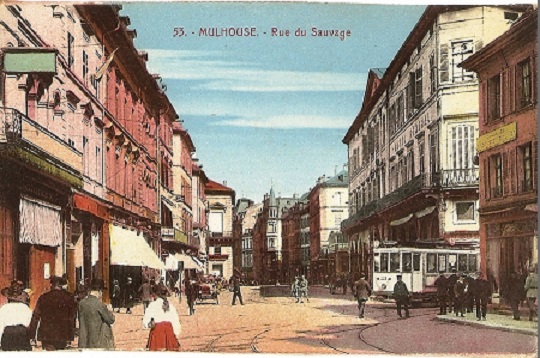

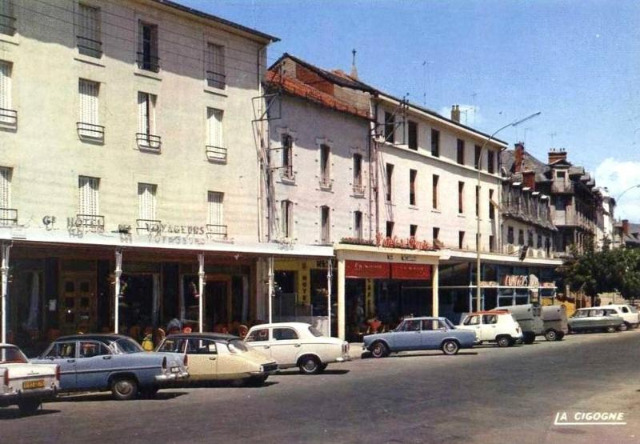

oh ! mais je reconnais les façades de la rue du Sauvage ... Auguste Perret à sévi dans cette ville, ce sont le mêmes qu'au Havre, Yvetot, Rives en Seine, et certaines de Rouen... un bon coup de croquis et hop ! un moule à immeubles en bon béton bien solide.... çà fait de appartements plutot vastes, assez bien agencés, avec un beau parquet qui grince, mais pour s'y garer... bernique et de plus en plus avec la volonté des mairies de virer les autos des centres urbains.!

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

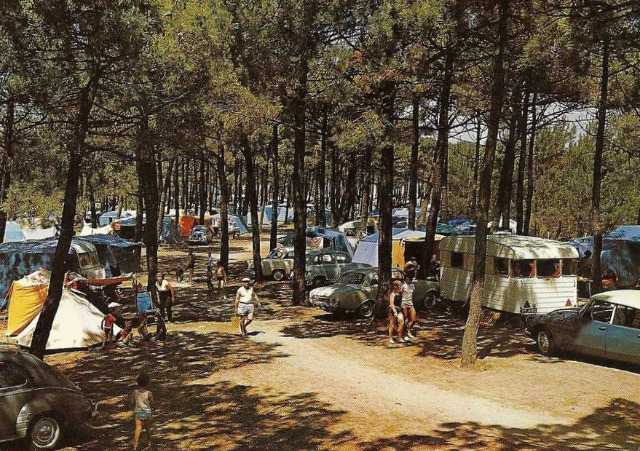

une jolie rousse... et plein de Narianes ! ou de leurs soeurs !

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

-

Hector

- Fou (folle) du volant

- Messages : 1903

- Enregistré le : 04 juil. 2013, 11:43

- : : :

- Modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]

- Finition : The Race

- Année : 2002

- : : :

- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TD]

- finition : Grand Ecran

- Année : 1992

- : : :

- Localisation : Lillebonne, Haute Normandie

Re: Cartes postales

philou, ton souci de voyant, çà ressemble fort à un régulateur finissant...ou bossant dans de mauvaises conditions : masse incertaine, faux contacts, ou pire : alternateur fatigué

Espace 3 phase 2 2.2 DCi 130 "The Race" / 220000 km

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

en remplacement d'un Espace 2 TD "Grand Ecran"7 430000 km

BMW R75/6 carénage MBv plus de 500000 km, je les ai tous faits !

et des tas de km en CX Tissier Bagagère Hollander France, en Simca 1000, Ford Fiesta et Escort

en Volvo 740 aussi ( mais je ne la regrette pas ! )

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

L' alternateur est neuf , changé par Renault en début d' annéeHector a écrit : 05 août 2020, 11:13 philou, ton souci de voyant, çà ressemble fort à un régulateur finissant...ou bossant dans de mauvaises conditions : masse incertaine, faux contacts, ou pire : alternateur fatigué

Ce matin tout a été OK!

- Philou 33

- Fou (folle) du volant

- Messages : 8220

- Enregistré le : 27 juin 2012, 15:09

- : : :

- Modèle : [N'a plus d'Espace]

- Finition : TurboDX

- Année : 1989

- : : :

- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DT]

- finition : RXE

- Année : 2000

- : : :

- 3ème modèle : [N'a plus d'Espace]

- Localisation : Bordeaux

Re: Cartes postales

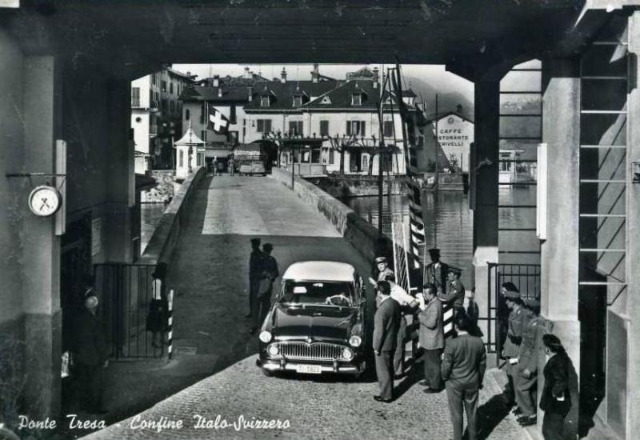

Ponte Tresa

Ponte Tresa est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.

C'est une ville-frontière entre la Suisse et l'Italie qui sont séparés par la rivière Tresa qui coule au milieu de la ville.

Photo aérienne prise par Walter Mittelholzer (1919) Un coté de la rivière l'Italie et de l'autre la Suisse

Lavena Ponte Tresa est une commune de la province de Varèse dans la région Lombardie en Italie.

Lavena provient du latin Labes: glissements de terrain, avec le suffixe -ena. Ponte Tresa est documenté comme Pontem Tresiæ et se réfère à l'emplacement près de la rivière Tresa.

Aurillac

À une moyenne de 680 mètres d'altitude, Aurillac est située au pied des monts du Cantal dans un petit bassin sédimentaire. Le « bassin d'Aurillac » se situe à l'intersection de plusieurs unités paysagères : à l'est, le massif cantallien composé d'une zone sommitale, en situation supra-forestière (hautes estives coiffées des crêtes qui constituent l’ossature et le centre géographique du massif), et d'un plateau entaillé par deux vallées qui débouchent toutes deux dans le bassin, la vallée de la Cère et de la Jordanne. Les vallées et gorges de la Cère traversent le bassin d'est en ouest. Au sud-ouest, la région est bordée par le plateau volcanique de Carladès et au sud par le plateau de la châtaigneraie cantalienne qui correspond à un socle cristallin1.

La ville est construite sur les rives de la Jordanne, affluent de la Cère qui coule à proximité.

Par la route, elle est desservie par la Route nationale 122, qui relie l'autoroute A75 à Figeac.

Par le rail, la gare d'Aurillac se situe sur la ligne de Figeac à Arvant et est desservie par des TER Auvergne-Rhône-Alpes qui se rendent vers Toulouse-Matabiau, Clermont-Ferrand et Brive-la-Gaillarde.

L'aéroport d'Aurillac est relié à Paris-Orly par trois vols quotidiens par la compagnie aérienne Air France Hop.

Toponymie

Le toponyme Aurillac s'est longtemps écrit Orlhac et on lui prêtait comme étymologie la poussière d'or qui était récoltée dans les eaux de la Jordanne.

Il s'agit d'un nom de domaine gallo-romain composé du nom du propriétaire suivi du suffixe latin -acu, datant de l'époque de la réforme du cadastre par Dioclétien. Aurillac désigne la « propriété d'Aurelius » ou le « domaine d'Aurelius ». Cette origine est confirmée par le fanum polygonal d'Aron construit au Ier siècle et découvert en 1977 à Lescudillier.

La ville se nomme Orlhac en occitan aurillacois.

Philou

Ponte Tresa est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.

C'est une ville-frontière entre la Suisse et l'Italie qui sont séparés par la rivière Tresa qui coule au milieu de la ville.

Photo aérienne prise par Walter Mittelholzer (1919) Un coté de la rivière l'Italie et de l'autre la Suisse

Lavena Ponte Tresa est une commune de la province de Varèse dans la région Lombardie en Italie.

Lavena provient du latin Labes: glissements de terrain, avec le suffixe -ena. Ponte Tresa est documenté comme Pontem Tresiæ et se réfère à l'emplacement près de la rivière Tresa.

Aurillac

À une moyenne de 680 mètres d'altitude, Aurillac est située au pied des monts du Cantal dans un petit bassin sédimentaire. Le « bassin d'Aurillac » se situe à l'intersection de plusieurs unités paysagères : à l'est, le massif cantallien composé d'une zone sommitale, en situation supra-forestière (hautes estives coiffées des crêtes qui constituent l’ossature et le centre géographique du massif), et d'un plateau entaillé par deux vallées qui débouchent toutes deux dans le bassin, la vallée de la Cère et de la Jordanne. Les vallées et gorges de la Cère traversent le bassin d'est en ouest. Au sud-ouest, la région est bordée par le plateau volcanique de Carladès et au sud par le plateau de la châtaigneraie cantalienne qui correspond à un socle cristallin1.

La ville est construite sur les rives de la Jordanne, affluent de la Cère qui coule à proximité.

Par la route, elle est desservie par la Route nationale 122, qui relie l'autoroute A75 à Figeac.

Par le rail, la gare d'Aurillac se situe sur la ligne de Figeac à Arvant et est desservie par des TER Auvergne-Rhône-Alpes qui se rendent vers Toulouse-Matabiau, Clermont-Ferrand et Brive-la-Gaillarde.

L'aéroport d'Aurillac est relié à Paris-Orly par trois vols quotidiens par la compagnie aérienne Air France Hop.

Toponymie

Le toponyme Aurillac s'est longtemps écrit Orlhac et on lui prêtait comme étymologie la poussière d'or qui était récoltée dans les eaux de la Jordanne.

Il s'agit d'un nom de domaine gallo-romain composé du nom du propriétaire suivi du suffixe latin -acu, datant de l'époque de la réforme du cadastre par Dioclétien. Aurillac désigne la « propriété d'Aurelius » ou le « domaine d'Aurelius ». Cette origine est confirmée par le fanum polygonal d'Aron construit au Ier siècle et découvert en 1977 à Lescudillier.

La ville se nomme Orlhac en occitan aurillacois.

Philou