La commune se situe au sud de la ville de Nîmes, dans la région naturelle des Costières. Elle possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « costières nîmoises »), un espace protégé (les « Costières de Nimes ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le village s'est développé dans un espace géographique fréquenté par l'homme depuis de nombreux siècles. Marqué par l'influence des comtes de Toulouse et par le passage de grands ordres militaires médiévaux, Générac a également connu la Réforme protestante au XVIe siècle et les conflits religieux qui l'ont suivie. Au XIXe siècle, l'essor du vignoble des Costières a assuré au village une certaine prospérité.

Toponymie

Selon l'ouvrage Lou Tresor dóu Felibrige de Mistral, l'étymologie du nom du village se décline ainsi : occitan Genera, Geneira, du roman Generac, du bas latin Generacum, Geneiracum, Genairacum, Generiacum.

L'hypothèse la plus probable concernant l'origine du nom Générac prend en considération une possible origine romaine du village. La mention du lieu-dit Generiacum dans un cartulaire de l'abbaye de Psalmody appuie cette hypothèse. Le suffixe gallo-romain -acum revêtant une dimension locale, Generiacum signifie de fait « le domaine de Generius ». On retrouve cette même origine toponymique pour de nombreuses localités du sud de la France.

Patrimoine architectural

Édifices civils

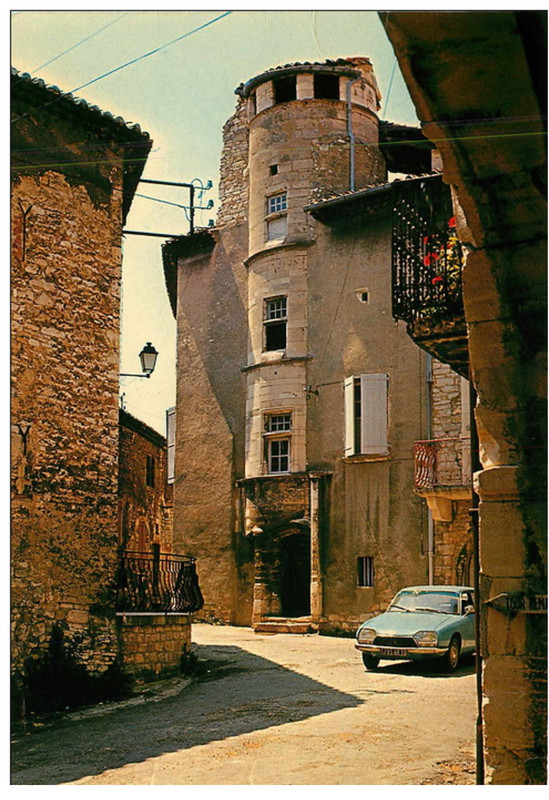

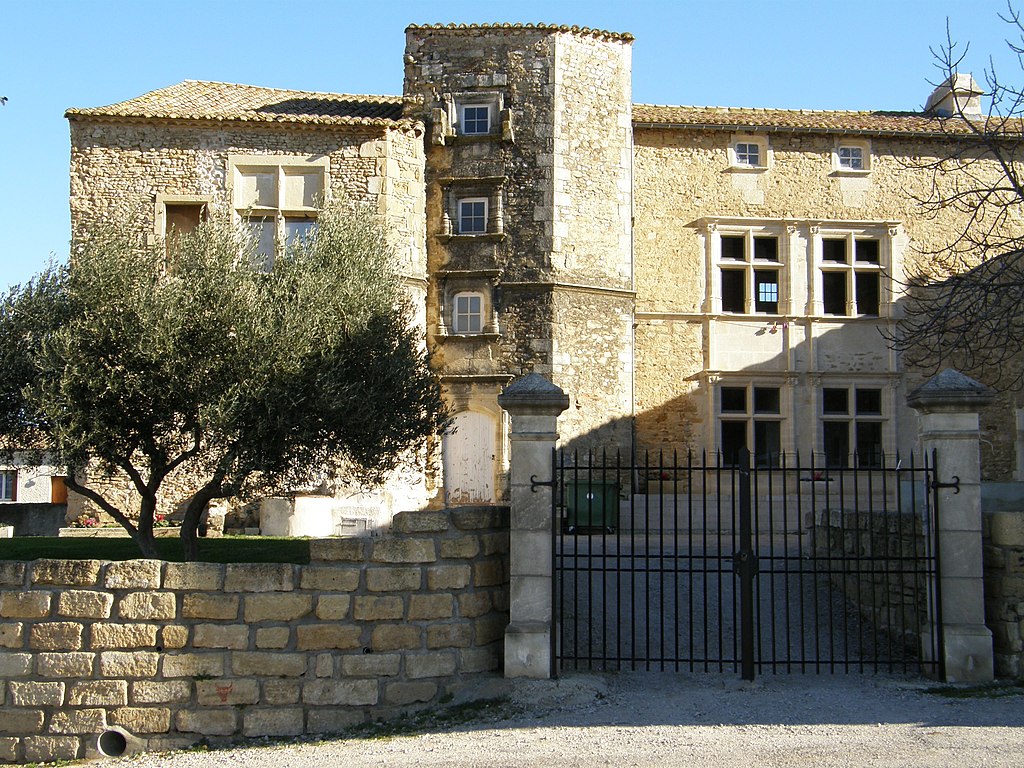

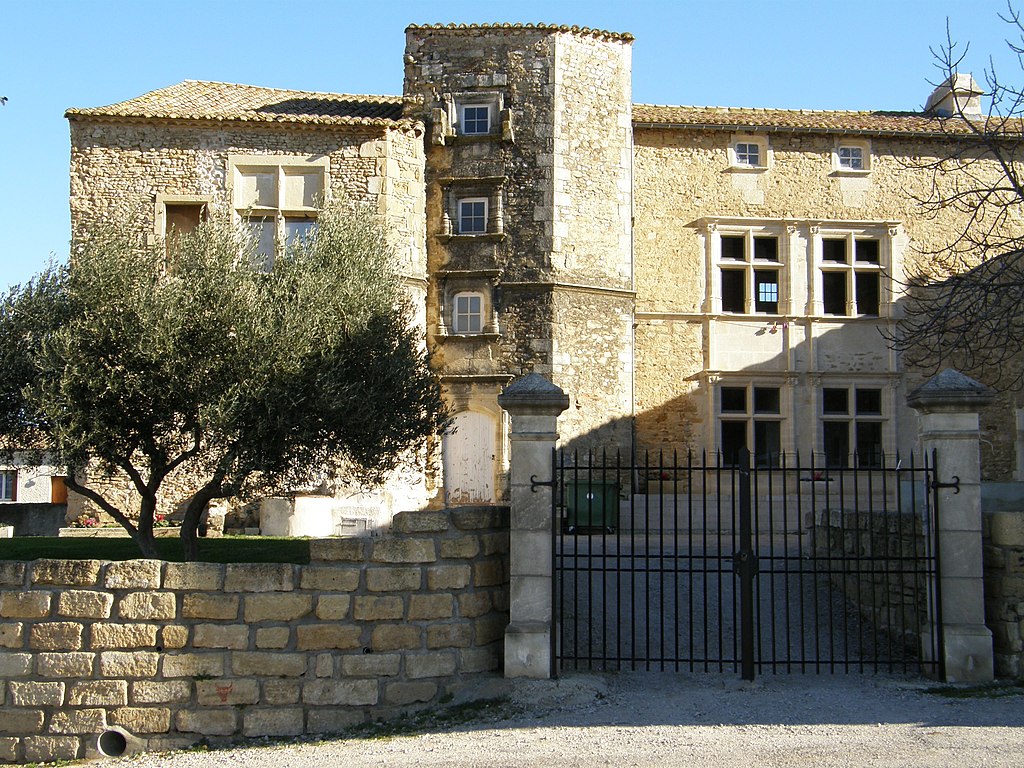

Le château de Générac. Sa construction débuta probablement au XIe siècle. Il appartint aux comtes de Toulouse jusqu’en 1212. En 1248 il passe aux mains des Templiers, comme celui de Beauvoisin. À la mort de Guillaume de Nogaret en 1313, le château et ses terres revinrent au grand prieuré de Saint-Gilles qui y fit d'importants travaux au XVIe siècle. À l’heure actuelle, le château est en rénovation et la commune en est propriétaire. Il abrite le musée de la tonnellerie.

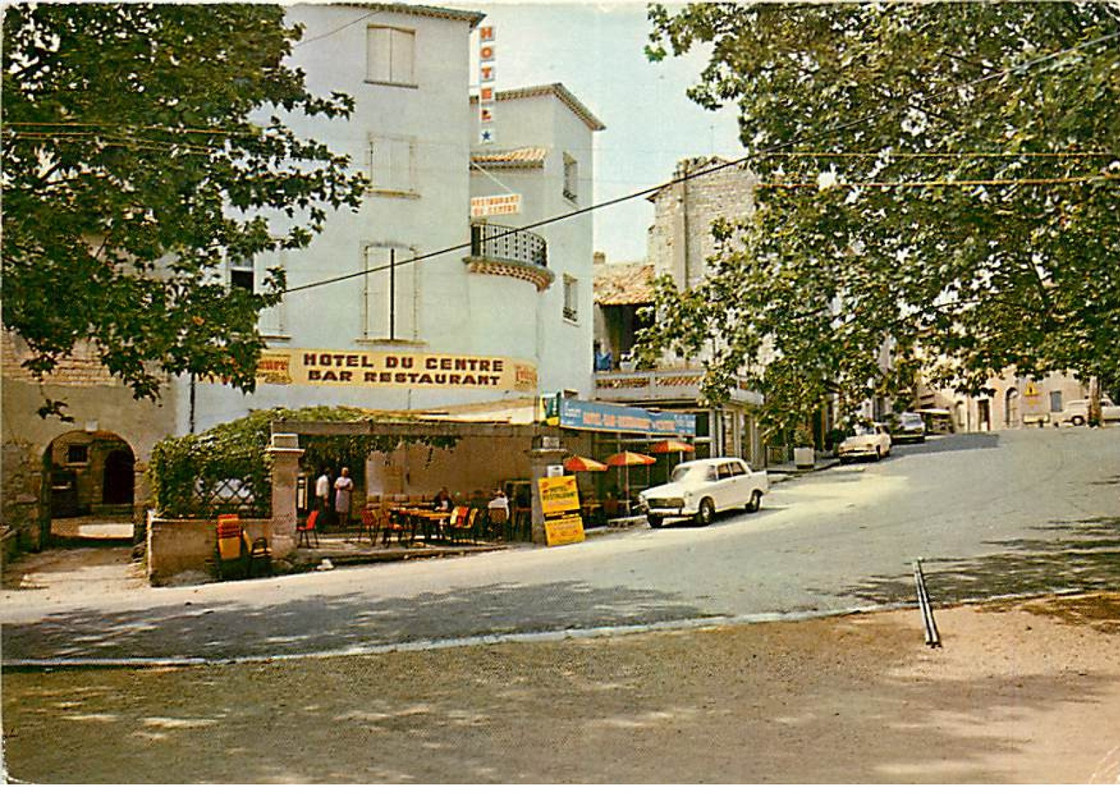

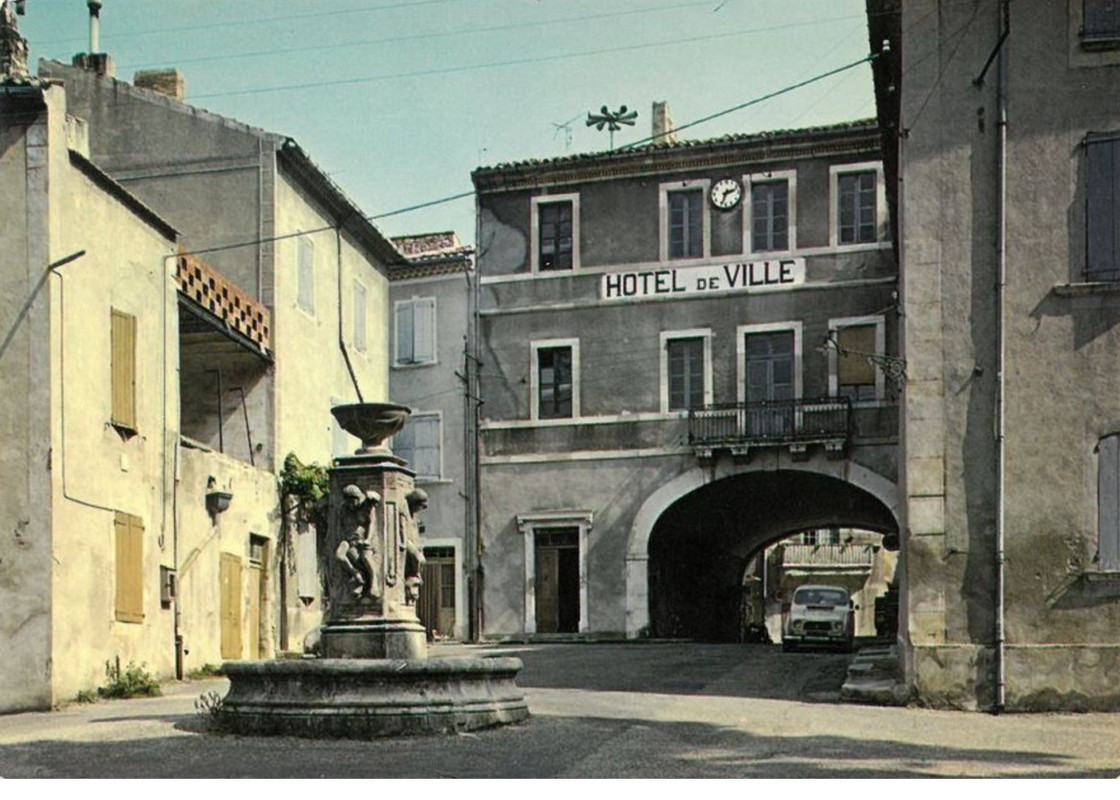

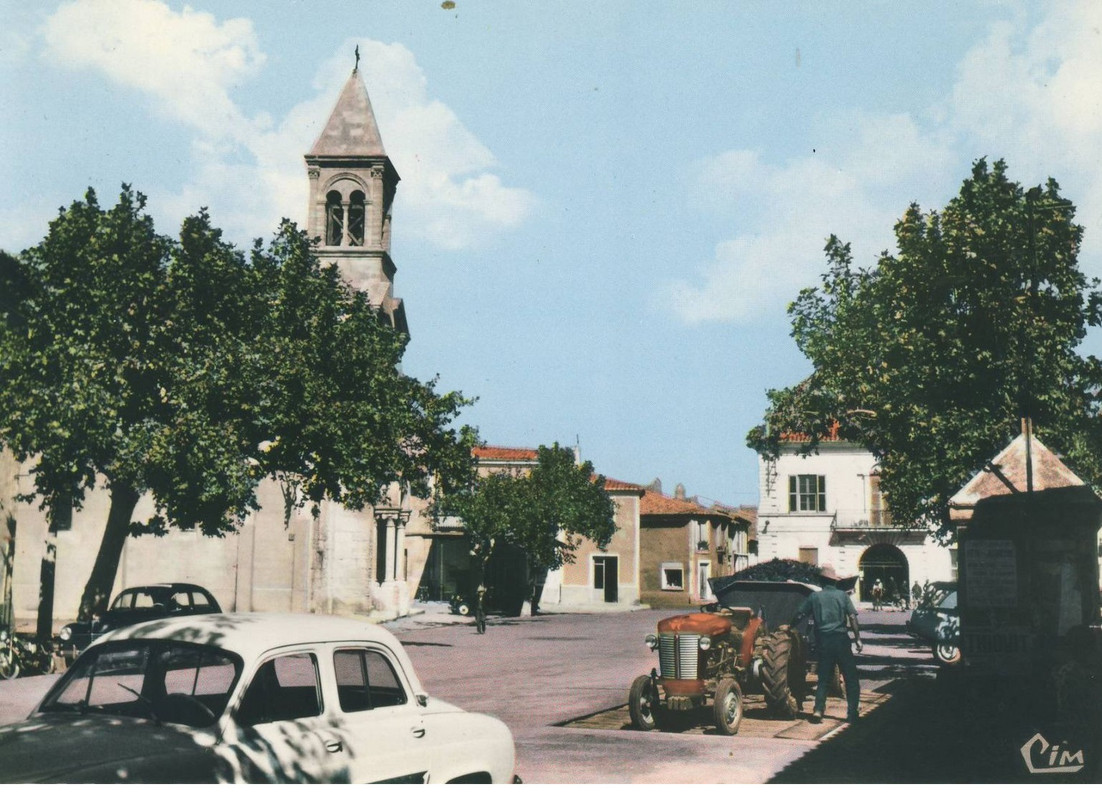

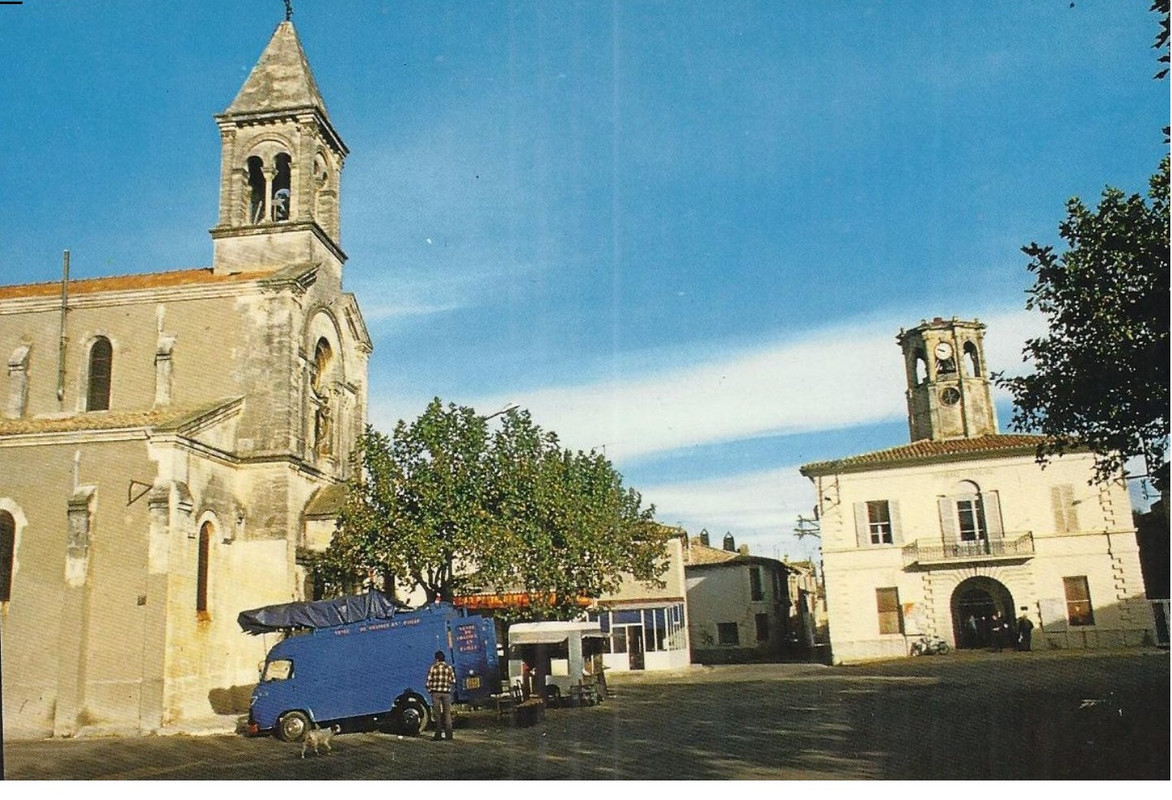

L'hôtel de ville. Son beffroi n'est pas sans rappeler la base d'un clocher roman provençal, la flèche en moins. L'édifice date de 1847.

Les anciennes écoles communales. Utilisées en tant que telles pendant plus d'un siècle, de 1881 à 1992, elles abritent aujourd'hui le centre de loisirs du village.

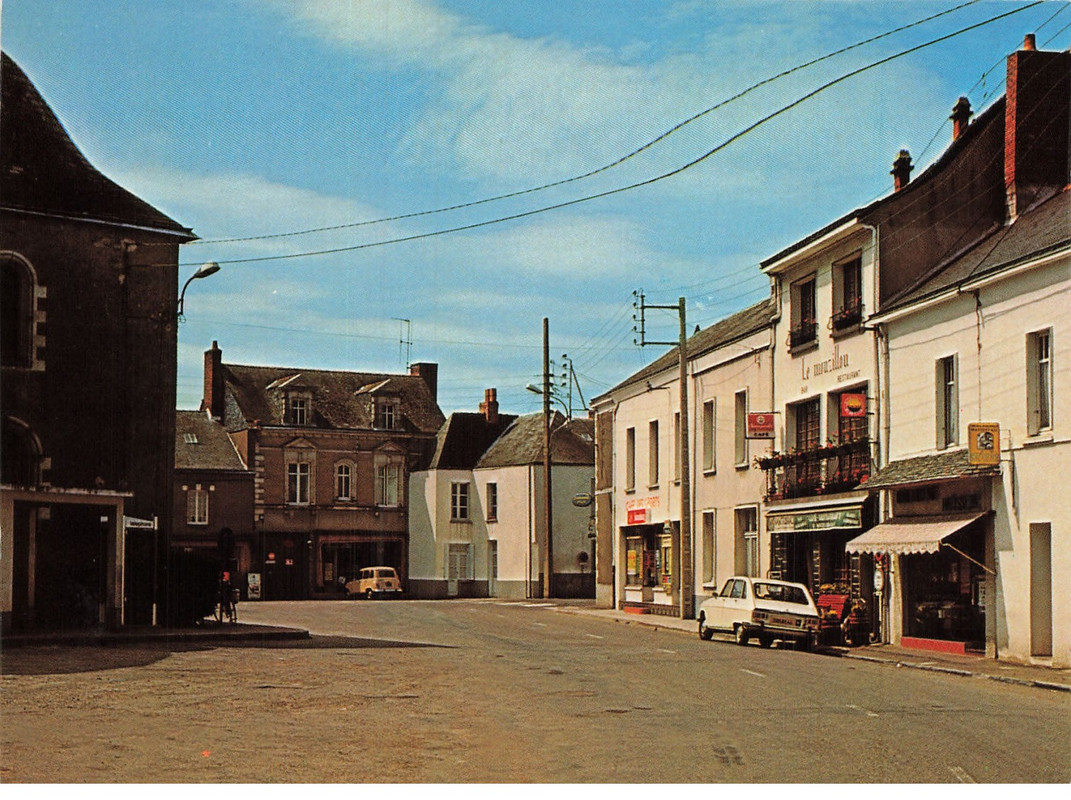

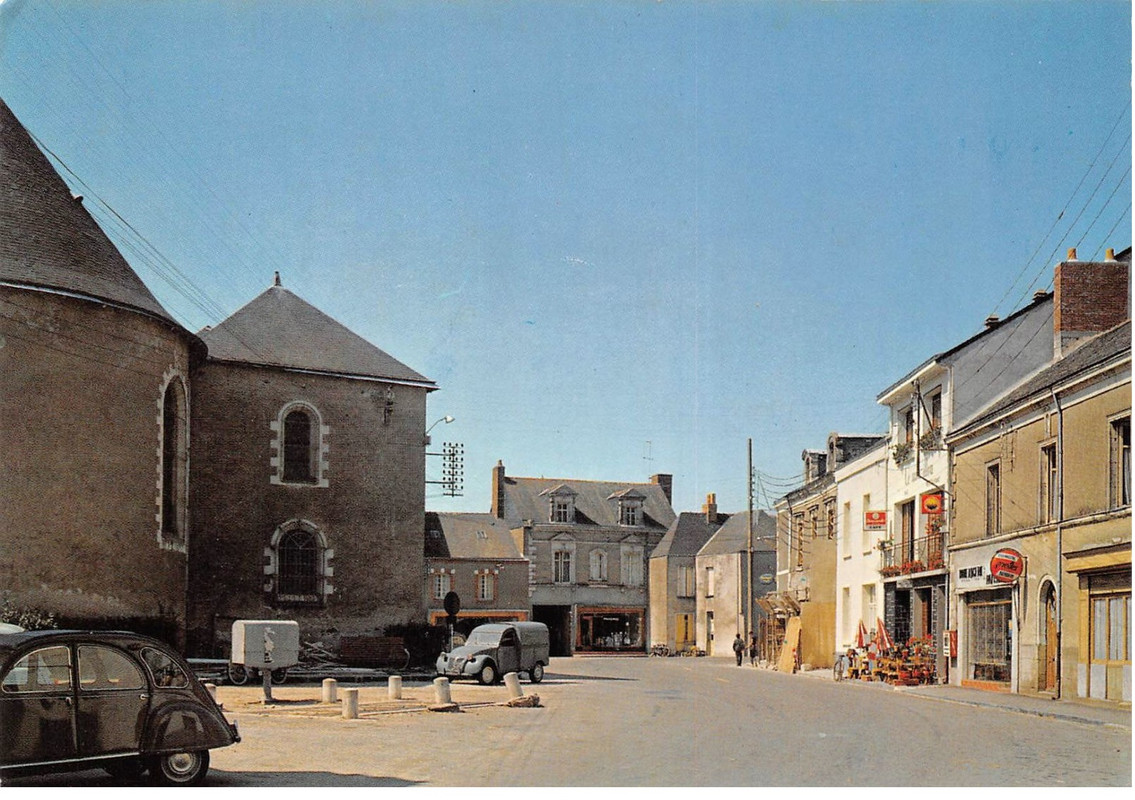

La circulade du Fort. Il s'agit là d'une particularité urbanistique qui concerne une partie seulement du centre-ville - accessible par la rue du Fort - et non l'ensemble du vieux village, qui à ce titre n'est pas une circulade. Ce quartier adjacent à la place du village fut très certainement construit à l'époque médiévale. À l'image d'autres bourgades circulaires languedociennes, les habitations qui le constituent sont clairement disposées de façon rayonnante autour d'une petite place centrale. La circulade du Fort devait ainsi constituer le cœur du Générac médiéval.

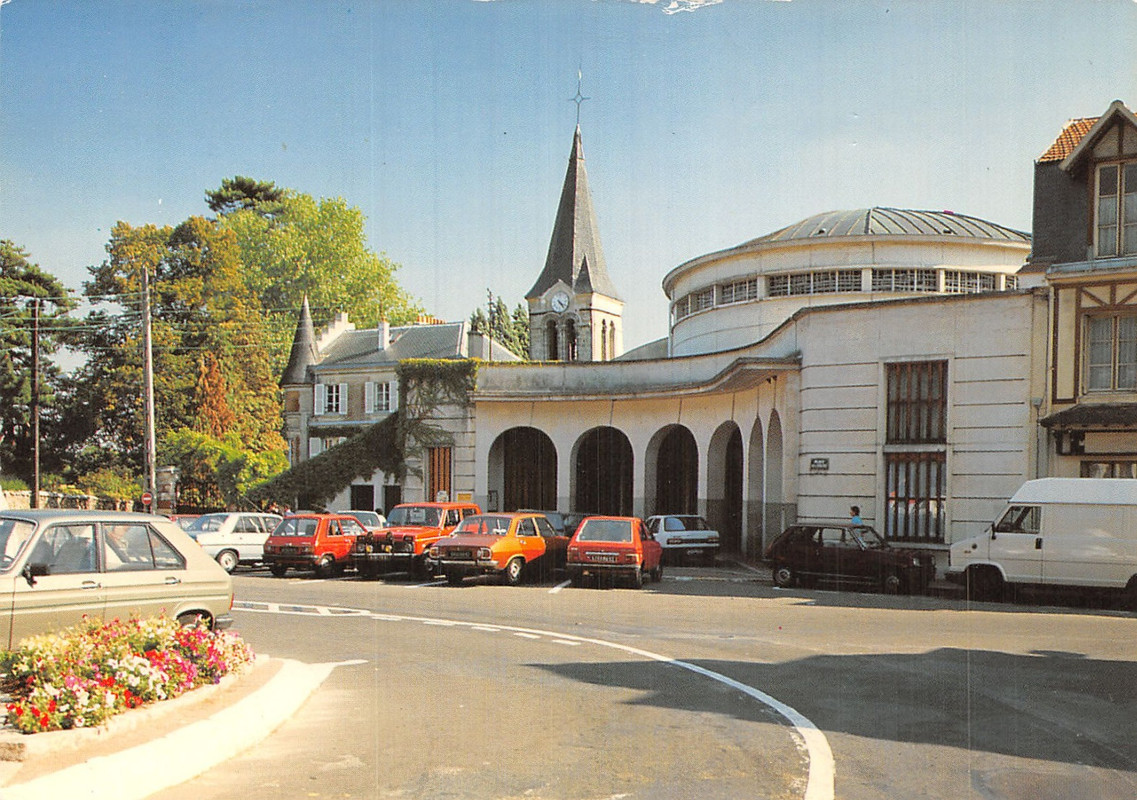

La cave coopérative. Construite en 1927 par l'architecte Saint-Père, la cave coopérative des Costières de Générac a été tout au long du XXe siècle un lieu central pour l'économie du village, du fait de l'importante capacité de ses cuves.

Les arènes de Générac. Elles furent construites en 1969 afin d'accueillir les manifestations liées à la bouvine, dont la course camarguaise.

Édifices religieux

Édifices religieux

L'église de l'Immaculée-Conception de Générac. Vers l’an 1000, des moines de l’abbaye de Saint-Gilles érigent un petit prieuré, sous le vocable de Saint-Jean. Elle fut détruite à deux reprises lors de la Réforme puis reconstruite en 1860 dans un style éclectique, sur des plans d'Henri Révoil.

Le temple protestant. D'architecture originale et particulièrement travaillée au niveau de sa façade, il fut bâti à partir de 1863 et consacré en 1872.

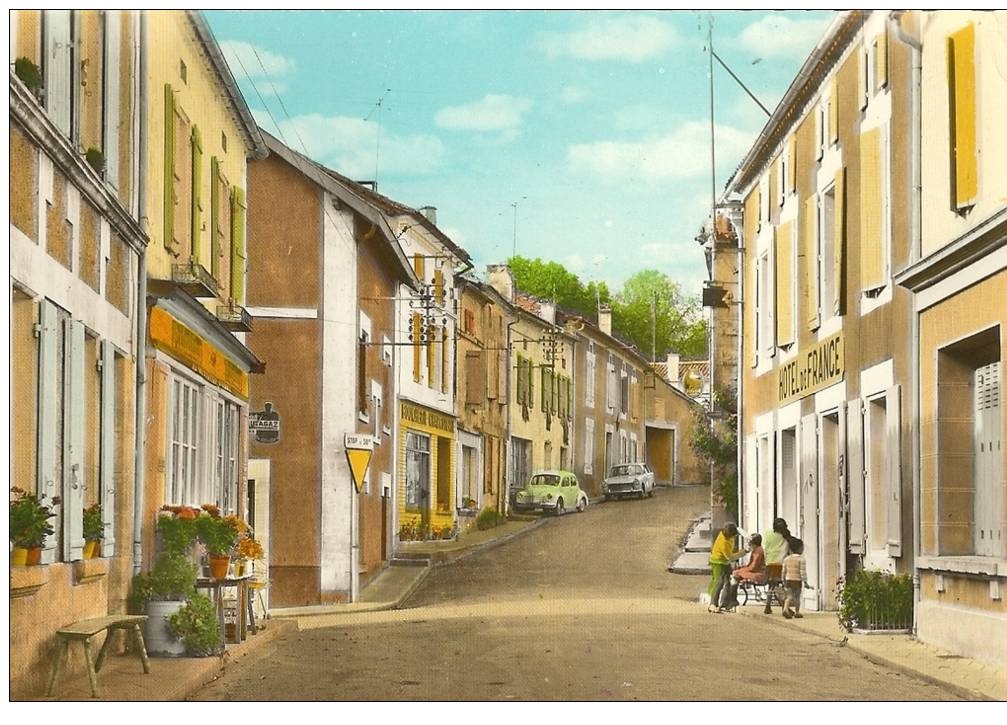

.... dans ce cas aurais tu raté celle de dimanche dernier avec papillon et coccinelle

_____

_____ _____

_____